-

十五夜会2021.02.19

アドラインプラスの小野です。

第81回「十五夜会」にご参加いただきまして、ありがとうございました。

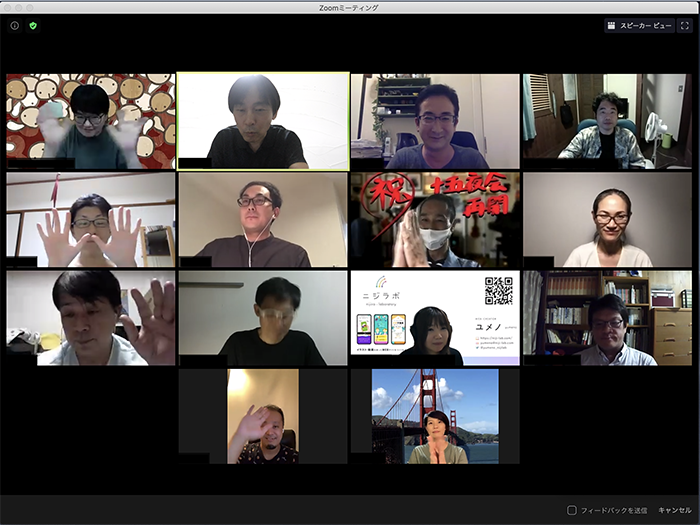

今回の十五夜会は、ZOOMを使って行いました。第81回「十五夜会」参加者

・デザイン制作 4名

・イラスト制作 2名

・カメラマン 0名

・ホームページ制作 0名

・映像制作 0名

・その他 4名計10名のうち初参加の方は1名。書道の先生を行っている方でした。

今回は、参加者も少なかったため、メインゲスト報告後は、書道に関する質問などに答えて頂きました。

そして5月にメインゲストで報告していただける事になりました。そちらもお楽しみください。

交流内容

今回のメインゲストは、株式会社フィール・ソー・グッド代表取締役 相良 毅さんです。

相良さんの職業はマーケティングシナリオライターです。マーケティングシナリオライターは、相良さんが作られた造語です。事業主が何かやりたいことがある時に、そのやりたい事を加速させ、勝利の美酒を味あわせる人のことだといいます。趣味は、カヌー。落語。旅や書道、絵を描くこともお好き。

おすすめの書籍は、みうらじゅんさんの「ない仕事のつくり方」、吉川英治さんの三国志ということでした。

相良さんは、幼い頃はアメリカに7歳ぐらいまで住んでいてその後日本に。

帰国子女ということもあり、趣味だけでなく仕事に関しての取り組み方などもとても興味の深い内容でした。

大手代理店の営業時代のエピソードやお話も面白かったのですが、2011年にグローバルモーターショーがきっかけで、電気自動車を作りたいと思い、創業。

電気自動車を作り東京から名古屋までを1週間ぐらいかけて走ったそうです。最近では、勘定絵科目カルタを作ったり、プロ自転車チームリーグスポンサーシップ、プロ人財紹介、中国メディアプロモーションなど幅広く行なっています。最後に当日のお話しの中で出てきた「人は産まれて、愛して死ぬだけ!」というフレーズがなぜかずっと頭の中に残っています。

次回の十五夜会

次回3月15日のメインゲストは、イラストレーターの榊原ますみさんです。

今回は榊原さんが今まであまり表に出してこなかったblackますみのお話。

現在の榊原を構築しているモノ達についてお話しをして頂きます。

ぜひご参加くださいませ。 -

十五夜会2021.01.16

アドラインプラスの小野です。

第80回「十五夜会」にご参加いただきまして、ありがとうございました。

今回の十五夜会は、ZOOMを使って行いました。第80回「十五夜会」参加者

・デザイン制作 3名

・イラスト制作 2名

・カメラマン 0名

・ホームページ制作 0名

・映像制作 0名

・その他 3名計8名のうち初参加の方は1名。携帯アプリの開発を行っている方でした。

今回は参加者も少なかったため、メインゲスト報告後は、初参加の方に聞いて見たいことなど、携帯アプリに関する質問などにも答えて頂きました。交流内容

今回のメインゲストは、クリエイトイクスの佐藤幹雄さんです。

今回は、佐藤さんの個人的な趣味のお話をして頂きました。

佐藤さんがお気に入りのモノからプラモデルなどを色々と見せて頂きながらお話をして頂きました。パッケージのデザインの素晴らしさ、コンセプトの素晴らしさなど、少年のように目を輝かせて様々なものを自慢しながら紹介していただく姿がとても印象的でした。今作るのはもったいないので、死ぬ直前に作りたいと考えているプラモデルも見せていただきました。

そこまで好きでこだわりがあるものを自分は持っていないので、うらやましく思いました。

このようにモノへの様々なこだわりなどが、今行なっているデザイン制作の仕事に生かされているのだなということを改めて感じました。次回の十五夜会

次回2月15日のメインゲストは、株式会社フィール・ソー・グッド代表取締役 相良 毅 さんです。

東京の大手広告会社にて25年勤められた、販促のプロです。現在はマーケティング・シナリオライターとして企業のためのマーケティング・プロデュース、アドバイザリーをおこなっています。

当日は、どのようなお話が聞けるか楽しみです。ぜひご参加くださいませ。 -

みんなのいろいろ2021.01.15

こんにちは。アドラインプラスの舘です。

本年も何卒宜しくお願い致します。パッケージデザインのお話し

最近、ペットボトル飲料を買う機会を減らし、紙パックの飲み物を買うようなりました。

資源ごみを捨てるのが面倒臭いだけですが、コロナ対策には良いのかなと思ったり。そんな訳で、購入頻度の少なくなったペットボトルですが、

出かけ先でちょっと水分を補給したいなって時には助かります。ペットボトル飲料も、見ない間にボトルが洗練された形になっていたり

デザインがリニューアルされて全然違う印象になっていたり。

久しぶりに見ると面白いなーとジロジロ見てしまいます。最近のツボは、伊右衛門のお茶。

ラベルの裏にダルマがいたり、ラベル下のボトルに猫や亀がいたり。

飲み終え、ゴミとなり、分別をするために剥がしてやっと気づく面白さ。遊び心のあるパッケージについ、一人で「ふふっ」となりました。

-

十五夜会2020.12.30

アドラインプラスの小野です。

第79回「十五夜会」にご参加いただきまして、ありがとうございました。

今回の十五夜会は、ZOOMを使って行いました。第79回「十五夜会」参加者

・作家 2名

・デザイン制作 3名

・イラスト制作 3名

・カメラマン 0名

・ホームページ制作 1名

・映像制作 0名

・その他 1名計11名の方にお集り頂き開催致しました。

交流内容

今回のメインゲストは門田梨沙さんです。

Risa-consciousというブランドを作り、創飾刺(そうしょくし)として活動をしています。創飾刺とは門田さんが作った造語です。当日は、門田さんのホームページに掲載されている作品を見せていただきながら、お話をして頂きました。愛知工業高等学校デザイン科を卒業後、貴金属の加工の仕事についたそうですが、アクセサリーにも興味が出てきて、文化服装学院のファッションクラフトデザイン科に入学。そこで帽子作りを経験し、刺繍を習ったことをきっかけに、刺繍のコスチュームアクセサリーの会社に入りました。そこで色々と勉強をして退社。

その後愛知県に戻り、弊社が運営していたTORIDEで個展を開催したことがきっかけとなり、作家活動を開始されました。はじめは、リメーク、リペアなども行い、その人だけの作品づくりを行なってきました。

2017年からは、パーソナルカラーを取り入れた提案を行い顔の色、服の色などに合う作品作りを行なっているそうです。また、刺繍の楽しさを広めたいとワークショップも行なっています。今後の夢は4つ。

【1】旅をしながら刺繍でストーリーを作る。

【2】舞台衣装、洋服などに刺繍を施す。

【3】刺繍と金属を組み合わせた刺繍づくりを増やし、広める。こちらは、現在ジュエリーデザイナーの方とコラボして活動しているインスタグラムがあります。(yard_jewelry)

【4】最後は、エッセンシャルオイルを使い、日常により彩りを増やすようなツールを作ること。夢に向けて頑張っている人は、とても輝いているなと感じる良い報告でした。

気になる方は、以下よりホームページをご覧くださいませ。次回の十五夜会

次回1月15日のメインゲストは、クリエイトイクスの佐藤幹雄さんです。

当日は佐藤さんの個人的な趣味のお話しで、個人的な趣味の話から最終的には「モノとコト」の関係性の話にしたいということです。

2021年一発目なので、おとそ気分でバラエティ番組を見ている感じで、気軽に聞いてもらえればということでした。とても面白いお話になると思いますので、ぜひご参加くださいませ。 -

みんなのいろいろ2020.11.27

アドラインプラスの舘です。

1年ぶりの更新になってしまいました。コロナ禍で思うように外出ができない1年だったため

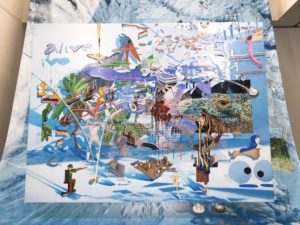

気軽に美術館や旅行に行ける有り難みを改めて感じています。あいちトリエンナーレ2019

写真は、昨年の名残。

色々と話題になった「あいちトリエンナーレ2019」は、国際芸術祭「あいち2022」として継承し開催されるそうです。

その頃には、安心して芸術鑑賞ができることを願っています。豊田市美術館

レニエール・レイバ・ノボ《革命は抽象である》

当初の展示内容とは異なり、作品本来の姿を見ることはできませんでした。

アンナ・フラチョヴァー《アセンション・マーク I 》

泡がふわふわと出てくるこの空間には角がなく、なんだか穏やかな感じ。

スタジオ・ドリフト《Shylight》

点滅してはふわふわと上下に浮遊するこの作品は、ゆったりと寝そべりながら見ることができました。旧豊田東高等学校

高嶺格《反歌:見上げたる 空を悲しも その色に 染まり果てにき 我ならぬまで》

高校の跡地にあるプールの床を立ち上げた、12メートルものインスタレーション作品。

表から見ると迫力のある味のある美しい壁、その裏側に回ると…。四間道・円頓寺エリア

鷲尾友公《MISSING PIECE》

ライブステージの背景に描かれた絵は、音楽と一緒に鑑賞できました。

グラスセットも素敵だったので購入しました。

アイシェ・エルクメン《Living Coral / 16-1546 / 商店街》

普段とは違う、ピンクのロープがかかっていました。

日常の風景に溶け込む作品。さりげなくて、気づいていない人も多かったかも?________________________________________________

あいちトリエンナーレ

2019年8月1日(木)〜10月14日(月/祝)

https://aichitriennale.jp/ -

十五夜会2020.11.24

アドラインプラスの小野です。

第78回「十五夜会」にご参加いただきまして、ありがとうございました。

今回の十五夜会は、ZOOMを使って行いました。第78回「十五夜会」参加者

・デザイン制作 6名

・イラスト制作 2名

・カメラマン 0名

・ホームページ制作 0名

・映像制作 0名

・その他 1名計9名のうち初参加の方は1名。印刷会社でフリーペーパーを担当する部署で働いている方でした。

開催日がお休みということもあり、通常より1時間早い、18時からの開催となりました。

交流内容

今回のメインゲストは井村さんです。

当日は、「従業員採用のススメ」ということで、お話をして頂きました。最初は、井村さんの自己紹介。会社の名前の由来などをお話して頂きました。

その後、井村さんの会社で作られたデザイン制作物の紹介から本題の「従業員採用のススメ」へと入って行きました。コロナで仕事が止まりだした時に、逆に営業をかけて、仕事を増やした。そこには、社員を守るんだという強い意志を感じました。また、法人化した目的では従業員をきちんとした形で採用したいや待遇を良くしてあげたいという熱い思いを語りました。採用するには、新卒の方を1から教えて育てて行った方が会社の方向性も1から共有できるので、よりまとまりができるということも教えて頂きました。また、仕事を頼む時のコツも教えて頂き、とても勉強になりました。

次回の十五夜会

次回12月15日のメインゲストは、門田梨沙さん。

Risa-consciousというブランドで創飾刺(そうしょくし)として活動しています。

刺繍を通して、一つのものが出来上がるストーリーをお話していただけると思いますので、ぜひご参加くださいませ。

お申し込みは、弊社ホームページイベントページからお願いします。 -

十五夜会2020.10.19

アドラインプラスの小野です。

第77回「十五夜会」にご参加いただきまして、ありがとうございました。

今回の十五夜会は、ZOOMを使って行いました。

第77回「十五夜会」参加者

・デザイン制作 6名

・イラスト制作 2名

・カメラマン 0名

・ホームページ制作 3名

・映像制作 0名

・その他 4名計16名の方にお集り頂き開催致しました。

そのうち初参加の方はいませんでしたが、久しぶりの参加が3名参加して頂きました。

また、先月初参加頂きました、コーダーさん、デザイナーさんが今月も参加して頂きました。交流内容

今回は、特にメインゲストを作らずに、コロナ禍での皆様の状況についてのお話を中心に聞かせて頂きました。

多くの皆様は、コロナもあまり影響がなかった印象です。十五夜会に参加される方は、日頃から色々な所にアンテナを立てて、色々な事にチャレンジしている方が多いため、コロナで環境が変わっても、順応するのが早いのではと感じました。お話しのなかで、今後のために何か新たに勉強をはじめているというお話頂いたり、その事に対するアドバイスや情報交換などもありとてもよい交流になったとおもいます。仕事をとるためにクリエイターエクスポに出店しているなど自分の売り込み方の情報も教えていただきました。

また、コピーライターさんの教科書としてライターマガジンの創刊に携わった、ヘアメークとして海外へ行く事が決まったなど活躍している様子も報告して頂きました。

他にも、無料セミナーの情報やイベントの情報などクリエイターの皆さまならではの情報共有、交換できて今回もとても充実した十五夜会になりました。参加者の皆様からは、できれば以前のように集合型での会を行いたいとの希望もでましたので、今後の開催については開催の方法も含めて考えていきたいと思います。

次回の十五夜会

次回のメインゲストは、ミューデザインの井村さんです。

開催の方法は、変更になるかもしれませんが、現在申し込み受付中です。 -

十五夜会2020.09.22

アドラインプラスの小野です。

第76回「十五夜会」にご参加いただきまして、ありがとうございました。

今回の十五夜会は、ZOOMで半年ぶりに開催をしました。

第76回「十五夜会」参加者

・デザイン制作 7名

・イラスト制作 4名

・カメラマン 0名

・ホームページ制作 3名

・映像制作 0名

・その他 2名計16名の方にお集り頂き開催致しました。

そのうち初参加の方はWEBのディレクター、WEBコーダー、グラフィックデザイナーを行なっている方の3名でした。

初参加の皆さまは、昔から十五夜会の存在は知っていた人ばかりです。

今までなかなか参加できない状況であったとの事ですが、ZOOM開催という事で今回やっと参加して頂けたとの事です。交流内容

今回のメインゲストは、WEBクリエイターのユメノさん。

イラストからホームページ制作まで幅広くデザイン、ディレクションをこなし、物販サイトの構築なども得意としています。半年ほど前に独立し、現在はイラストを使ったランディングページの制作を中心に仕事を行なっているということでした。

イラストもタッチをあまり絞らず、要望に近いタッチを提案できるということで、バリエーションが豊富な印象を受けました。

これからの活躍が楽しみなWEBクリエイターのユメノさんでした。 -

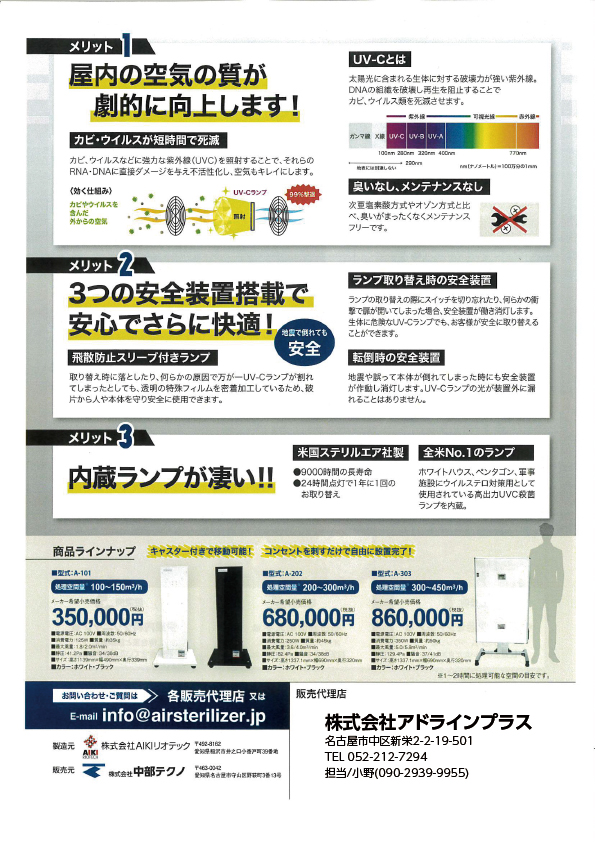

その他2020.07.29

弊社のお客様でもあります、AIKIリオテック 様と中部テクノ様で共同開発されたUVCステリライザーをご紹介します。ステリルエア社のUV-C殺菌灯を使い、強力な紫外線を照射する事で、空気を除菌し綺麗な空気を排出する装置です。新型コロナウィルス、インフルエンザなどが心配な状況の中、カビ、細菌、花粉などにも効く空気清浄装置ができました。この装置の販売代理店を行わせて頂くことになりまして、ご紹介をさせていただきます。

小規模事業者の方には、以前ご紹介した小規模事業者持続化補助金<コロナ型特別対応型>を活用して、導入を行う提案も行っております。

ご興味のある方はぜひご連絡をお願いいたします。

ご相談の方法は、ZOOMでの打ち合わせ、もしくは愛知県名古屋市近郊は伺う事も可能です。

-

みんなのいろいろ2020.07.17

久し振りの更新となります。

春先の桜が咲き誇る頃に犬山へふらりと散策をしてきました。

もう初夏なのに何を今更と思わないでくださいね。ね!

この時はすでにコロナ渦でしたので、城下町の通りは極力避けて、人のまばらな路地裏を選んで歩きました。

メインストリートから外れた横道にこそ面白いものが潜んでいるものです。

ほら、ご多分に漏れず見つけましたよ。テント生地のセンターに配された店名のなんと素敵なレタリングの佇まい。

カリグラフィタッチの装飾とロゴタイプが上手くマッチしています。

左隣に舞う流麗なタッチのイラストと相まって、余白のとり方も絶妙です。

おしゃれ。

まさに看板に偽りなしです。

名古屋の街なかで見掛けるブティック?の品揃えとはまた違う、この地に根付いた品のいい品揃えなのかなとお見受けしました。

建物自体も年代物のようで城下町の景観とマッチした外観も見逃せません。

桜を愛で、横道で出会った素敵なデザインに心潤い、コロナで暗くなっていた胸中に光が差し込んだかのような心持ちで犬山を後にすることができました。〈writing:兼松〉

-

みんなのいろいろ2020.04.26

コロナウィルスで大変な状況の皆様もたくさんいらっしゃると思います。営業時間の短縮、停止などを余儀なくされている会社さんも多いと思います。今こそ、コロナウィルスが去った後、すぐにでも販促活動をスタートし業績をV字回復できるような準備を少ない資金ではじめませんか?

現在、利用することができる補助金は、小規模事業者持続化補助金がございます。

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が商工会議所・商工会の協力のもと、販路開拓などの持続的な取り組みを行うための事業費用の2/3(最大50万円まで)が補助される制度です。この補助金を使って、ホームページやチラシなぢの販促ツールを作ってみませんか?

売り上げが20%下がっているなどコロナウィルスの影響が出ている会社さまには、優遇される場合もあるとのことです。

詳しくは名古屋商工会議所のホームページでご確認ください。当社では、申請書類の作成をサポートしていただける会社様もご紹介できますので、安心してご依頼いただけます。

現在の募集は全4回を予定されています。補助金事業のため、予算がなくなり次第終了する場合もございます。【公募締切日】 ※すべて最終日当日消印有効

第1回受付締切 2020年3月31日(火)終了

第2回受付締切 2020年 6月5日(金)

第3回受付締切 2020年10月2日(金)

第4回受付締切 2021年 2月5日(金)ぜひ、この機会をご活用いただきまして、売り上げ作りの準備を進めて行きましょう

ご希望の方は、ぜひ当社お問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。

zoomを利用した、ウェブ会議による打ち合わせを行わせていただきます。

お気軽にお問い合わせくださいませ。アドラインプラス 小野

-

十五夜会2020.02.26

アドラインプラスの小野です。

第75回「十五夜会」にご参加いただきまして、ありがとうございました。

今回の十五夜会は、名古屋市新栄にある「ぶくパル」さんで開催致しました。

第75回「十五夜会」参加者

・作家 1名

・デザイン制作 6名

・イラスト制作 2名

・カメラマン 1名

・ホームページ制作 2名

・映像制作 1名

・その他 9名計22名のうち初参加の方は1名。グラフィックのデザイナーで独立されたばかりの方でした。

交流内容

今回のメインゲストはMATBARD(マットバード)こと、的場さんです。

的場さんは、「デザインの現場で役立つ営業の話」というテーマでお話をして頂きました。昔は、デザイナーとして働いていて現在は、英語教材のシステムを販売する会社で、営業と営業を支援するエグゼクティブ・アドバイザーとしても活躍されています。高校を卒業した頃に一時期DJを行なっていた経験があるそうです。

今は、デザインの世界にハウスミュージックを紹介し、クラブに来る若者達などにデザイナーを紹介するため、デザインナイトというイベントを毎月第4月曜日に午後8時からサウンドバーMIRAIで行なっています。

今回のお話の中で、短時間でお客様の心をつかむ「20秒自己紹介」というお話をして頂きました。

プレゼンとは、「人の心を動かして、行動にかりたてる事である」と的場さんは言います。

また、誰がプレゼンをするのかがとても大事でるため、まずは自分自身を理解して頂く事がとても大切だという事でした。20秒の構成としては、最初の10秒で自分の凄さを伝え、残りの10秒で相手への貢献を伝えます。凄さと言われても、何も見当たらないという人もいらっしゃるのですが、小さな事に絞っていけば、必ず一つは凄いと言われる事があると思いますとの事でした。

また、お相手の方が一言でいい表せるのが、良い自己紹介だという事です。ただし、20秒でもシチュエーションによっては長い場合もあるので、色んな場面で使えるように普段からダイレクトに伝える伝え方を、時間に合わせて色々と考えておいた方がいいとの事でした。

当日は、20秒自己紹介のワークも用意して頂いていたのですが、時間の都合でできなかったのが、とても残念でした。

次回の十五夜会

次回は、3月15日に開催する予定でしたが、コロナウィルスの影響により中止とさせて頂きます。

会場も今まで使わせて頂いていた所が今後は使えなくなりますので、変更になります。

また、コロナウィルスが終息した頃に開始したいと思います。 -

十五夜会2020.01.21

アドラインプラスの小野です。

第74回「十五夜会」にご参加いただきまして、ありがとうございました。

今回の十五夜会は、名古屋市新栄にある「ぶくパル」さんで開催致しました。

第74回「十五夜会」参加者

・デザイン制作 6名

・イラスト制作 3名

・カメラマン 0名

・ホームページ制作 2名

・映像制作 0名

・その他 12名計23名のうち初参加の方は6名。

グラフィックのデザイナー。日本酒とワインが楽しめる飲食店を2月にオープンさせる方。

錦でバーを運営しながら、クリエイターの為のシェアハウスを運営している方。とその従業員の方。

一般社団法人で外国人の方の支援をしている方。保険業と相続診断士を行なっている方でした。交流内容

今回の十五夜会は、メインゲストが無しで、一部の人に豊富を語って頂くという事でスタートしたのですが、1年の豊富として参加者同士が応援できるような内容となるとその場で応援団を見つけてむすびつけるという事までできなかったのが残念でした。

ただ、初参加の方も多かったため、自己紹介の時間もいつもより多く取れた事が良かったのと、皆さまが色々な所で思ったより繋がっていたので、色々なご縁を感じる会となりました。次回の十五夜会

来月の十五夜会はMATBARD(マットバード)でDJ兼イベンターとして活躍中の的場さんです。

的場さんは「英語と洋楽で、日本を元気にする」という目標を掲げ、ダンス・ミュージック文化の普及に取り組んでいます。

SOUND BAR MiRAi で第4月曜日に行なわれる「デザインNight」は、名古屋圏のデザイナーさんやアーティストの活動を応援するためにおこなっているイベントです。十五夜会にご参加いただいている方も時々出演しているそうです。的場さんとお知り合いになって、イベントに参加してみたい作家さんも募集してます。

皆さまご参加よろしくお願い致します。 -

十五夜会2019.12.23

アドラインプラスの小野です。

第73回「十五夜会」にご参加いただきまして、ありがとうございました。

今回の十五夜会は、名古屋市新栄にある「ぶくパル」さんで開催致しました。

第73回「十五夜会」参加者

・デザイン制作 8名

・イラスト制作 3名

・カメラマン 0名

・ホームページ制作 2名

・映像制作 0名

・その他 5名計17名のうち初参加の方は2名。

名古屋で活動するDTP関連の方を対象にスキルアップや交流を目的とした勉強会「DTPの勉強部屋」を主催している方。 デザインやイラスト制作、MCなどを行なっておいる方でした。交流内容

今回のメインゲストは、「おたまじゃくし」の屋号で活躍している、イラストレーターの「なるさわいつお」さんです。当日はイラストレーターとして独立するまでと、今まで書いたイラストの実績とイラストの書き方についてのお話をしていただきました。

なるさわさんは、専門学校卒業後20歳でプロを目指して活動を開始。最初はアクリル絵の具を使って絵を描くアナログの仕事からはじめました。その後、パソコンのマッキントッシュを使ってイラストを描く時代になり、マッキントッシュを使ってデジタルでイラスト制作を行なうようになります。

しかし、仕事をとり続けて行く大変さや一人暮らしをしたかった事もあり、一旦印刷会社に就職して9年程仕事をしました。でも、やはりイラストが書きたい、物作りがしたいという思いが強くなって、専門学校時代に講師をやって頂いていたイラストレーターさんの事務所に就職。そこから再度独立して現在に至るとのことです。

最近の仕事は、イラスト素材の制作、教材への挿絵、冊子のカット、携帯アプリのキャラクター制作などを行なっています。

基本はAdobe Illustratorというソフトでも加工できるようにベジェ曲線を使って作る事が多いそうで、マウスではなく、ペンタブレットを使ってイラストを描かれています。漫画を描いている人などに主力を注いでいるクリップスタジオのペイントというソフトを使ってラフを作っています。なるさわさんがイラストを作る時の流れ

はじめに、Adobe Illustratorというソフトにてフレームを制作し、それを書き出し、フォトショップで読み込み、クリップスタジオのペイントに取り込む。その後、ペイントでラフを作成しているそうです。

なぜラフからPhotoshopをそのまま使わないのかといえば、やわらかいタッチが表現できるからとの事でした。また、紙に描いて読み込むという事を以前は行なっていたそうですが、紙だと無くなってしましたり、修正がしにくい、履歴が残しにくいという事もあり、デジダルデータで取っておけるようにクリップスタジオのペイントを使うようになったそうです。ラフ作成後はPhotoshopの形式に書き出して、下絵としてIllustratorに張り込み、その上から本書きを始めるという事です。Illustratorのペンツールを使いながら、ペンタブレットでベジェ曲線で線画を作り、Illustratorのライブペイント機能を使って着色していく。

ここで注意なのが、線が繋がっていないと綺麗に色がぬれないこと。そのため、線画の下のレイヤーに塗り専用のレイヤーを作り、色づけ専用のパスを作っているそうです。そして出来たデータに対して背景を作成したり、影を作ったりなど最終の加工を施して仕上がりとなります。

Illustratorで作っておけば、パーツで差替えなどもできるので、バリエーションを作るのには便利だということでした。これは後程変更できるようにと指示があるイラストを描く時の作り方ということです。

イラストを描くのにも色々とやり方があるのだなということを感じました。

次回の十五夜会

さて、来月の十五夜会は令和2年1月15日に新年会という形で、メインのゲストを決めずに参加者の皆さまの1年でやってみたい事の報告とそれを手伝える人探しをやってみたいと思います。誰かと繋がって1年間目標に向けてやりたい事がある方は、ぜひ参加して頂いて目標を語ってください。

例えば「クリエイターマーケットに出店したい」「独立したい」など。それを協力や応援できる人達をその場で募集して、マッチングしてみたいと思います。

その場で応援者がすぐに見つからなくても、参加者の皆さまには印象が残りますので、後程応援者がみつかるかもしれません。口に出す事が新しい行動の一歩になればと思います。

皆さまご参加よろしくお願い致します。 -

これサポ交流会2019.12.05

11月27日19時から、第29回の福祉関係者の交流会「これサポ交流会」を、

新栄グリーンハイツにある「ぶくパル」さんをお借りして開催致しました。

参加者数は、11名。様々な業種の方にご参加いただきました。今回、マイビジネス報告をしたのは、主催者であるアドラインプラスの代表取締役小野 裕司です。

今回は、猫の手アプリの活用とアプリで繋がろうという事でお話をさせていただきました。猫の手アプリは、お年寄りや身体の不自由な方(以後助求者:じょきゅうしゃと言います。)が普段仕事を依頼している業者同士を繋ぐ事で、一人でも多くの助求者さんのお困り事を解決しようという事で、作ったアプリです。

普段助求者さんが仕事を依頼している業者Aさんが繋がっている業者をアプリで見る事ができれば、お困り事が発生した時に、助求者さんは安心して困り事を依頼できるのではないかと思いました。普段から関係性の出来ている人の知り合いの業者Bさんであれば、初めて依頼するのも安心ではないかという事をコンセプトにして制作しました。また、これサポ交流会では定期的に会う機会を作る事で参加者同士が、新しいご縁を広げて頂けます。しかし毎回会っている人ですら、お互いの仕事の内容を深く聞けていないという事も時にはあります。人の記憶は、当てにならないものです。折角交流会でお互いが知っていても、紹介に繋がりにくい。また誰かに紹介しようと思った時に、すぐに情報が出てこないという事もよくあります。そこでこの猫の手アプリを使って頂く事で、このような問題を解決してもらいたいと思います。

猫の手アプリでは、業者登録していただけば、ご自身の繋がりがある業者Bさんをオススメ業者として表示する事ができます。お知り合いの助求者さんにはこのアプリをダウンロードして助求者さんが仕事を依頼している業者Aさんが登録してあげてください。

Aさんの繋がりのある業者Bさんを紹介したい時は、アプリを立ち上げて、すぐに業者Bさんの情報を見せて紹介をしてあげる事もできますので、業者同士でお互いを登録して頂く事で紹介しあえる環境が作れます。

交流会などで繋がりの出来た業者さんのすべての名刺を毎日もちあるいてる人はほとんどいないかもしれませんが、携帯電話は持って歩いている人がほとんどです。だからこそこのアプリが有効です。業者さん同士でお互いの接点のある助求者さんにこのアプリを登録してあげる事で、助求者さんはこの猫の手アプリを使って、お困り事を安心して依頼する事ができます。

また紹介して登録してくれた業者Aさんの情報は固定で表示される事になるので、助求者さんも紹介業者Aさんに簡単に連絡ができるようになりますので、助求者さんとのホットラインとしてもご活用頂けます。連絡も発信ボタンを押すだけで電話がかかるし、予め登録しておいた情報を「メール」ボタンを押すだけで依頼したい業者に送信できますので簡単です。もちろん事前に、名前などの必要事項は登録して頂く必要はあります。

他にも、アプリによく使う連絡先(4件まで)を登録しておく事で、そのボタンから発信した時に、自分の今の居場所を相手に送る事もできます。使い方次第でありますが、何かトラブルが行なった時に場所を知らせるのにはとても役立ちます。

例えば、自転車がパンクして、詳しい場所が分からない。待ち合わせをしたが、近くにいるのに詳しい場所が分からない。などあらかじめ設定しておくと、助求者さんの居場所が分かって便利です。介護タクシーなど位置情報を必要とする業種は、この機能を利用していただくとお迎えの場所が分かって便利ですし、お客様の囲い込みもできると思います。

ぜひご活用くださいませ。このように猫の手アプリを活用しながら、業者Aさん、Bさんは、お互いの仕事を紹介しあえ、助求者さんは、フォローして頂ける業者が増えていく。ぜひ、猫の手アプリをご登録頂きながら、業者同士の紹介を加速して、多くの助求者さんのお困り事を解決出来れば幸いです。

猫の手アプリの詳細は、こちらから

最後に、これさぽ交流会ですが、少しの間お休みを頂く事になりました。

また、1年後ぐらいを目処に開催したいと思いますので、今後ともこれサポ交流会をよろしくお願い致します。アドラインプラス 小野

-

児童福祉の架け橋2019.12.04

当社が運営している児童福祉の架け橋も今年の9月で4年を超えました。

1年間のセッション数約13万。ページビューが29万。ユーザーは10万。とかなりのよい反響が出ています。おかげさまで、施設が必要としている物を買ってあげる事ができる、「必要な物リスト」で購入して頂く機会も増え、児童養護施設の皆様から大変多くのお喜びの声が届いています。支援を頂いている皆さま本当にありがとうございます。

まだ、愛知県内の児童福祉施設もすべて登録が済んではおりませんが、なるべくはやいうちにすべての児童養護施設、乳児院が登録して頂けるように頑張って進めていきたいと思います。

必要な物リストからの購入が増えるとアマゾンさんからも紹介料がいただけるしくみになっており、その紹介料も徐々に増えてきました。

児童福祉の架け橋を通じてお知り合いになった、たくさんの皆さまと新しい繋がりも増えてきました。先日も、MIJW~水戸発夢を叶えるプロジェクト~を行なっている中井川さんの社会問題解決セミナーと福地桃子さん主演の「あまのがわ」の上映会に参加させていただき、古新舜監督の講演も聞く事ができました。心と身体を考える、古き良き日本の伝統文化と今の時代の社会が絡み合うとても素敵な映画でした。

古新監督も実は私が常任理事を行なっている、一般社団法人アソシア志友館の柴田理事長が取り上げられた、ドキュメンタリー映画「日本一幸せな従業員を作る」の配給元であるNPO法人のハートオブミラクルの皆さまとも繋がっており、ただならぬご縁を感じました。

色々な人との繋がりが、児童福祉の架け橋を通じて広がっているのがとてもうれしい今日この頃です。

-

十五夜会2019.11.20

アドラインプラスの小野です。

第72回「十五夜会」にご参加いただきまして、ありがとうございました。

今回の十五夜会は、名古屋市新栄にある「ぶくパル」さんで開催致しました。

第72回「十五夜会」参加者

・作家 1名

・デザイン制作 8名

・イラスト制作 3名

・カメラマン 0名

・ホームページ制作 2名

・映像制作 1名

・その他 11名計26名のうち初参加の方は4名で、保育士をしている方、デザイナー兼DJをしている方、会社でデザイングループのマネージャーをしている方、デザイン会社を経営している方でした。

交流内容

今回のメインゲストは、豆本作家のhokori(松下 寛子)さんです。

松下さんは、ウェブ会社でプログラマー兼コーダーのお仕事をしながら、豆本作家としても活動しています。

当日は、豆本の魅力を伝えたいという事で、様々な豆本を見せて頂きながらお話をしていただきました。豆本について

はじめに豆本(ミニュチュアブック)の規定のお話がありました。

豆本は規定サイズがあって、手のひらにおさまる76×76ミリ以下のものを豆本というそうです。

また、これより大きいものをマクロミニチュアブック、小さいもので7ミリ以下の物をマイクロブックというそうです。

豆本は、歴史的にもかなり古い時からあるらしく、最古の豆本は、古代メソポタミア文明で発見された、楔文字で刻まれた約4センチのねんど板と言われているそうです。日本では、奈良時代に百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)という高さ約6センチの豆巻物があったそうで、それは日本最古の印刷物でもあるという事でした。また、印刷技術が上がってきて、小さいものでも刷れるようになってきて日本では、江戸時代頃から豆本が増えて来たそうです。増えた理由は、携帯性があるからという事ですが、聖書などを宣教師が持っていくためとか、兵士さんが戦争に行くときにお守りとして持っていったというお話もあるそうです。

豆本を作り始めたきっかけ

松下さんが豆本を作り始めたのは、豆本作家の田中淑恵さんの本と出逢い。その本に豆本の作り方が載っていて、作ってみた事がきっかけになったそうです。豆本は、豆本作家の皆さまが作品展やクラフトフェアなどで販売されているという事ですが、ガチャガチャの景品などでもあるそうで、絵本のように絵が描かれている物から、切り絵のような物を続けた豆本もあるそうです。

当日もいろいろな豆本を見せて頂きました。

豆本の作り方を学ぶには

豆本を作ってみたい方は、松下さんが開催されているような教室へ行くのが一番手っ取り早く学べるそうですが、本なども結構出ているという事ですのでそれをみながら作るという事もできるという事でした。さらにもっと知りたい方には、日本豆本協会という協会もあるそうです。

当日は、たくさんの豆本を持って来て頂き、見せていただきました。

多彩な仕掛けがある豆本もあり、豆本の世界の深さを感じる会となりました。

次回の十五夜会

次回のメインゲストは、おたまじゃくしという屋号でイラストレーターとして活躍されている、なるさわいつおさんにお話をして頂きます。

なるさわさんは印刷会社からイラストレーターの事務所勤務を経て、フリーのイラストレータとして活動しています。また、作家活動などもされいて、色々なグループ展などにも参加されています。当日は、イラストレータで作成するイラストの描き方を説明していただけるという事です。

ご興味ある方はぜひ、ご参加頂きまして、繋がって頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。 -

みんなのいろいろ2019.10.23

メインストリートから外れた路地を歩いてみる。

フーテンの寅さんのように気の向くまま風の吹くまま、A地点からB地点へという縛りから自らを解き放ち、見知らぬエリアを彷徨っていると思わぬ発見に至ることがあります。

それが今回の採集物。

青地に白文字のシンプルなデザインと突き出し看板という合わせ技で目立つ上に、その詩的な屋号にハッとさせられました。発見した時間帯が営業時間外だったためシャッターは降りていましたが、どうも地図のお店らしいです。

彼方ということは、つまり「地図の指し示す先にあなたの向かうべき目的地がある」という立体的な意味が含まれており、あまつさえ人生観をも醸しているかのようで美しい。なんと秀逸な屋号なのでしょうか(感動)

HPを見ると地図とはこんなにも種類の幅があるものなのかと驚かされる位に様々なものを取り扱っているようです。

小さい店構えながら、ここから始まる冒険もあるのかもしれないと想像すると、なにやら壮大でもあり重要拠点とも感じられてワクワクする気持ちを禁じえませんでした。

こういう様々な思いを馳せることができる屋号はそれだけでご飯が三杯たべられます。〈writing:兼松〉

-

十五夜会2019.10.22

アドラインプラスの小野です。

第71回「十五夜会」にご参加いただきまして、ありがとうございました。

今回の十五夜会は、名古屋市新栄にある「ぶくパル」さんで開催致しました。

第71回「十五夜会」参加者

・デザイン制作 5名

・イラスト制作 4名

・カメラマン 1名

・ホームページ制作 2名

・映像制作 2名

・その他 12名計26名のうち初参加の方は5名で、アニメキャラクターのイラストをモチーフに似顔絵を描いている方、デザイナーシェアハウスに住んでいて本業とは別にラジオパーソナリティをしている方、クリエイターの派遣をしている方、カナダに住んでいてカメラマンをしながらWEBデザイナーを目指している方、ブランディングを得意とするデザイナーの方でした。

前回に引き続き海外在住の方にご参加頂き、グローバル化を感じる交流会となりました。交流内容

今回のメインゲストは、ビジネスモデル構築&集客プロデューサーの永島寛之さんです。

永島さんは、個人事業主を中心にしたビジネスモデルの構築・イベント集客のアドバイスを行なっています。

当日は、ご自身の行なっている集客の方法をセミナーのような感じでお話して頂きました。集客の定義、集客の基本、アナログ・デジタル集客の特徴を知る事を当日の目標としてお話していただきました。時間の関係で自己紹介や実績などは飛ばしてお話していただきましたが、後程頂いた資料を見せて頂いていると集客のコンサルの実績も複数お持ちである事がわかりました。

集客はなぜ難しく感じるのか

集客は難しい、大変だという人は多いが、それはなぜだと思いますか?という問いかけから始まりました。

それは皆さんのゴールが集客する事になっているから大変に感じるのであって、そのサービスや品物などを買って頂いた方が幸せになるという事がゴールになっていれば、押し付けではなく、その人のために行なっている事になるので、集客のイメージががらりと変わるというお話がありました。集客の定義とは

集客の定義とはどんな事ですか?また自分自身の集客について明確に定義を答える事ができますか?という質問がありました。

集客はしたいと考えていても、その定義について深く考えた事がある人は少ない。まずは、その定義をしっかり考える事が大切であるという事でした。さらに、集客の種類はどれぐらいあるのかについてもお話がありました。

アナログの方法、デジタルを使った方法など、別紙で頂いた資料は、詳しく情報がまとめられていてとても参考になりました。集客で大切なこと

集客に大切な5つの事の中にも出てきましたが、ペルソナを作り自分自身がターゲットとする人を詳しく理解して、どのようなアプローチをするのが効果的かをきちんと把握した上で、行動する事がとても大切という事でした。

最後に交流会などで知り合った人で、どうしてもお近づきになりたいと思った人にどのようにしてアプローチをすればいいかをお話していただきました。

相手に興味を持ちきちんと話をするのはもちろんですが、相手の話をきちんと覚えていて次回あった時などにその事にふれる事などもとても大切だという事でした。他にも封筒で手紙を出す時に使う魔法の方法も教えていただきました。とても勉強になる事ばかりで充実した報告になりました。

詳しく知りたい方は、ぜひ永島さんが行なっているセミナーに足を運んでみてください。

集客がより楽しく、楽しくできるようになる気がします。

次回の十五夜会

次回11月15日のメインゲストは、豆本作家のhokori(ほこり)こと、松下 寛子さんにお話をして頂きます。

松下さんは、10年程前から豆本の制作をはじめ、日本豆本協会会員、本づくり協会会員などの協会にも所属し、豆本の作家として活動をしながら、ワークショップなども行なっています。

当日は作品なども見せて頂きながら、お話を聞かせて頂けると思いますので、ご興味ある方はぜひ、ご参加頂きまして、繋がって頂ければと思います。よろしくお願い致します。 -

みんなのいろいろ2019.10.04

こんにちは。アドラインプラスの舘です。

「デザイナーの日常」第5回は、前回に引き続きトリエンナーレ。あいちトリエンナーレとは

2010年から3年に1度開催されている国際芸術祭。

会場は、愛知芸術文化センターと名古屋市美術館、四間道・円頓寺、豊田市美術館・豊田市駅周辺です。

今回紹介するのは、名古屋市美術館の作品です。名古屋市美術館

会場に入ってすぐに見えるのが碓井さんの作品。

作者自身が不妊治療を経て、妊娠3ヶ月頃に制作していた作品と言うこともあり、生殖や生命倫理をテーマに制作されています。モチーフが左右対称に描かれているのは、染色体の構造をイメージしているそうです。

母性を感じる作品が天井から吊り下げられており、揺り籠やベビー服などのアップリケや刺繍が優しい光に包まれています。今津景《生き残る》

インドネシアを拠点に活動されている今津さんは、Photoshopなどを使って下絵を作っていて、その下絵を元に油絵の具で描かれていました。

この作品の横には、回転するプロペラに映像が映し出されていて、オラウータンが可愛く動き回っていました。

描かれた動物を見て思わず「可愛い」と言ってしまいますが、絶滅の危機に瀕する動物や絶滅した動物、銃を構えている人間など、現実世界で起こっている問題が描かれていています。モニカ・メイヤー《The Clothesline》

※当初の展示内容とは異なりますトリエンナーレの開催に先駆けてワークショップが行われ、4つの問いかけに回答が寄せられました。その回答が洗濯バサミで留められていたようです。『表現の不自由展・その後』が中止になったことを受け、記入されるはずだった未記入のカードが破られ床に散乱した状態になっています。

名古屋市美術館の地下1階では、モニカさんの同意のもと、自主的な企画として《子ども版 The Clotheslin》が行われていました。「子どもとして、嫌だな、と感じたことはありますか? それは何でしたか?」という質問に対してのコメントが展示されています。また、愛知県美術館の8階では、『表現の不自由展・その後』の展示スペースへ続く扉に「日常で見つけた差別や偏見、我慢や諦め」や「自由を奪われた」経験を紙に書いて壁に貼っていくスペースがありました。

桝本佳子《五重塔/壷》ほか

陶磁器って器なら食材を盛りつけたり、壺なら花を生けたり。

それぞれの用途に合わせて形を作り絵付けがされるものですよね。

けれど、桝本さんの作品はどれも陶磁器の概念を覆すものばかり。

桝本さんのサイトには、〈用途のある形であるはずの器型をしておきながら、 実際には使用されずに飾られるだけという存在〉に注目し、〈装飾されるだけならばどんな形でも良いはずですが、あくまで器型をしているのはなぜか。〉と書かれていていました。

用途や装飾の枠に囚われない、ユーモア溢れる飾られる為だけに作られた作品に、心を奪われてしまいました。今回はここまで。長くなってしまったので、続きはまた次回に。

早くしないとトリエンナーレが終わってしまう!

________________________________________________あいちトリエンナーレ

2019年8月1日(木)〜10月14日(月/祝)

https://aichitriennale.jp/ -

これサポ交流会2019.09.29

9月26日19時から、第28回の福祉関係者の交流会「これサポ交流会」を、

新栄グリーンハイツにある「ぶくパル」さんをお借りして開催致しました。

参加者数は、6名。様々な業種の方にご参加いただきました。今回、マイビジネス報告をしてくれたのは、一般社団法人キャリア戦略開発協会 代表理事の菅野 祥一さん。キャリアコンサルタントとして、個性分析をベースとした働き方改革に貢献する研修とセミナーを行なっています。

今回は、個性心理学を使ったコミュニケーションの取り方のお話をしていただきました。

菅野さんは東京生まれで、奥さまが名古屋出身という事もあり、現在は名古屋で生活をされています。

以前の仕事は転勤が多くコミュニケーションに悩み、個性心理学とであってコミュニケーションを円滑にする方法を知り、コミュニケーションで困っている人達をもっと助けたいという思いで独立されたそうです。個性心理学は、生年月日をもとに統計学を用いて、動物に例える事でより親しみやすくわかりやすくしたもので、自分の本質、表面、意思、希望などを表現する動物12種類に分け、さらにその動物の中もいくつかのパターンに分けて、最大60個に分類しています。また、動物の個性を3つに分類して、MOON、EARTH、SUNというのに分けて表します。この3分類は、ヒューマンリレーション(ジャンケンの法則)として、自分の情報の伝えやすい人、伝えにくい人などが決まっているとの事でした。その区別を知っているだけでも、誰かに物事を頼む時に、自分から伝えるのか、誰かに伝えてもらうのかで、全然コミュニケーションの取り方が違うというのも伺いました。

このコミュニケーションの違いを上手く活用すれば、営業マンがお客様と交渉する時にどんなタイミングで交渉すればより確立が高い制約が取れるか、どのように説明したらお客様によりご納得が頂けるかなど、アプローチの方法が分かります。また、子育てに悩む親御さんにも、お子さまの本質を知る事で、お子さまとの接し方、教育のポイント、お子さまの反応する言葉などを使いながらお子さまと接する事ができるので、より深いコミュニケーションをとる事ができるようになります。コミュニケーションツールとしての個性心理学の応用で、コミュニケーションに悩むより多くの人が繋がれる社会になる事ができればと感じました。もちろん、色々な所で、この個性心理学を応用して、仕事、家庭に活かす試みもされているという事で、事例を元にお話をしていただけて、とても勉強になりました。

菅野さんは、個性心理学のインストラクター資格講座もおこなってます。このツールを使ってコミュニケーションをよりよい物にしたい方は、ぜひこちらの講座を受講してみてください。当日は、参加者が少なかったため、懇親会でもより深い話をたくさんの説明や事例を聞く事ができたので、とてもおトクで濃密な時間を過ごす事ができました。

次回の第29回これサポ交流会は、10月をお休みしまして、11月27日水曜日に開催いたします。

マイビジネス報告は、株式会社アドラインプラス、代表取締役の小野裕司が皆さまのご縁を繋ぐ「猫の手アプリ」についてお話をさせて頂き、その後、猫の手アプリの登録、繋がりの設定などを行いたいと思います。ぜひ、ご参加頂いて新たなご縁を繋げて頂ければ幸いです。アドラインプラス 小野